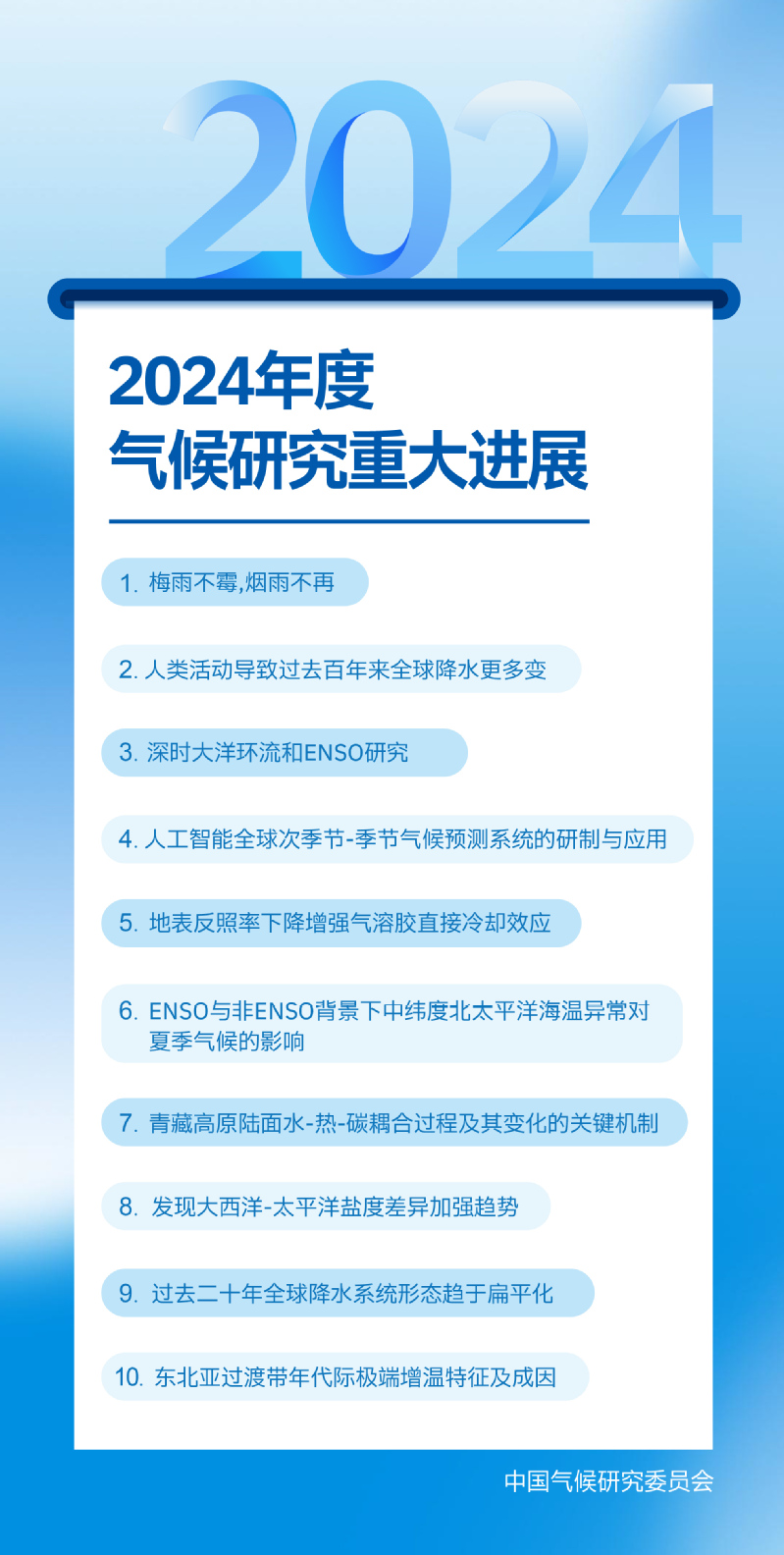

1月15日,由中国气候研究委员会主办的2024中国气候研究重大进展发布在南京信息工程大学举行。此次发布的10项气候研究重大进展,涵盖气候预测、气候变化影响、气候系统演变等多个领域。具体包括:“梅雨不霉,烟雨不再”、人类活动导致过去百年来全球降水更多变、深时大洋环流和ENSO研究、人工智能全球次季节-季节气候预测系统的研制与应用、地表反照率下降增强气溶胶直接冷却效应、ENSO与非ENSO背景下中纬度北太平洋海温异常对夏季气候的影响、青藏高原陆面水-热-碳耦合过程及其变化的关键机制、发现大西洋-太平洋盐度差异加强趋势、过去二十年全球降水系统形态趋于扁平化、东北亚过渡带年代际极端增温特征及成因。

南京信息工程大学学术委员会主任、中国气候研究委员会主席王会军院士表示,此次入选的10项气候研究重大进展涉及五大关键词,包括气候变暖加速、气候极端性加剧、新北极与青藏高原、大洋间耦合互动、气候预测与AI等方面。

当前,气候变化已成为全球面临的重大挑战之一。我国拥有丰富的气候资源和复杂的气候系统,受气候变化影响显著,开展气候研究具有重要战略意义。我国科学家在气候系统和气候变化领域开展了大量创新性的研究工作,取得了诸多成果。这些成果不仅丰富了气候科学的理论体系,还为气候预测、灾害防范和应对气候变化提供了有力技术支撑。(徐珍 张天意)

十大进展相关介绍

10项重大成果涵盖了从基础理论研究到应用技术开发的各个方面,共同构成了一个完整的气候研究体系。在基础理论研究方面,如ENSO与非ENSO背景下中纬度北太平洋海温异常对夏季气候的影响、深时大洋环流和ENSO研究等,深化了对气候系统演变规律的理解,为气候预测和应对气候变化提供了重要理论基础;“梅雨不霉,烟雨不再”、人类活动导致过去百年来全球降水更多变等,揭示了气候变化对自然环境和社会经济的影响,为制定应对气候变化的策略提供了科学依据;东北亚过渡带年代际极端增温特征及成因、青藏高原陆面水-热-碳耦合过程及其变化的关键机制等成果,聚焦于我国重点区域的气候问题,为区域气候适应和资源管理提供了科学支持。在应用技术开发方面,如人工智能全球次季节-季节气候预测系统的研制与应用,将进一步提高气候服务的准确性和时效性。 这些成果相互关联、相互支撑,共同推动了我国气候科学研究的发展,为应对全球气候变化提供了有力的科技支撑。

1. 梅雨不霉,烟雨不再

从归纳传统梅雨塑造江南经济和文化的概念模型出发,首次构建了能够表征梅雨丰富内涵的指标,清晰表明东亚梅雨已经逐步丢失了传统烟雨特征,进而揭示出人类活动导致传统梅雨停摆,梅雨几近丢失其烟雨特征的科学事实,未来增暖情景下,梅雨将进一步远离其传统特征,进入“新常态”,为理解梅雨变化提供了新的视角。

2. 人类活动导致过去百年来全球降水更多变

该成果首次提供了系统的观测证据,发现全球降水多变性增强这一新特征,并证明了人为影响及其物理机制。这一成果从多变性的新角度拓展了对全球水循环变化的认识,为应对降水变化带来的挑战提供了科学依据。

3. 深时大洋环流和ENSO研究

该成果针对显生宙气候系统演化开展了系统的模拟和理论研究,创新性地提出风应力是驱动大洋经向翻转流的重要因素,这对理解现代大西洋经向翻转流有重要意义;同时赤道海洋纬向平流正反馈、温跃层正反馈以及大气随机扰动是决定ENSO振幅的重要因素,为未来气候态下的ENSO预测和不确定性约束提供了重要的启示。

4. 人工智能全球次季节-季节气候预测系统的研制与应用

该成果构建了首个基于完全自主数据驱动的人工智能全球次季节-季节预测系统—“风顺”,填补了气候尺度人工智能大模型的空白。该系统在研发过程中,充分考虑了次季节可预测性物理来源,有效融入了海气相互作用和关键次季节物理模态,创新性地研制了基于流依赖的集合扰动智能生成技术,更加准确地把握住了气候系统演变的不确定性。

5. 地表反照率下降增强气溶胶直接冷却效应

该成果探索了临界地表反照率随气溶胶光学特征的变化,确定了气溶胶光学特征与地表反照率如何配合会促使气溶胶产生增温或者冷却效应,同时量化了近20年来全球地表反照率的变化及其对气溶胶直接辐射效应的影响。

6. ENSO与非ENSO背景下中纬度北太平洋海温异常对夏季气候的影响

该成果突破了传统以ENSO事件为核心的夏季气候预测框架,系统引入了中纬度北太平洋海气相互作用过程,揭示了其对夏季气候异常的重要影响。这一成果不仅丰富了对夏季气候异常成因的认识,还为中高纬地区气候异常预测提供了重要的理论支持,为提升预测精度开辟了新的途径。

7. 青藏高原陆面水-热-碳耦合过程及其变化的关键机制

该成果丰富了青藏高原能量、水分和碳循环的理论框架,强调了高原增湿对碳循环影响的贡献,及气候变化背景下生态保护和修复考虑水-热-碳协同演变的重要性,推动了青藏高原能水碳过程研究的深度和广度,在生态保护、资源管理和气候变化应对与适应等方面具有重要的应用价值。

8. 发现大西洋-太平洋盐度差异加强趋势

该成果通过分析海洋0-2000米的观测数据,揭示了过去半个世纪大西洋-太平洋盐度差的显著加强趋势,并阐明了风生海洋环流变异和海洋增暖导致的水团变异对盐度长期变化的重要作用。

9. 过去二十年全球降水系统形态趋于扁平化

该成果基于最新的全球降水观测计划的多源融合卫星数据,创新性研究指出尺度较大的降水系统在形态上更趋于扁平化,而降水强度对降水系统形态的影响不显著。陆地上的降水系统形态较海洋上的更偏向圆形,呈现出明显的海陆差异。

10. 东北亚过渡带年代际极端增温特征及成因

该成果揭示出东北亚气候过渡带极端升温的现象及其驱动因子和动力机制,首次量化了气候系统内部变率和人类活动在此次极端增温中的相对贡献,强调了全球变暖背景下多种内部变率对区域气候突变的协同影响,助力气候变化应对策略制定和支撑生态安全和防灾减灾建设。