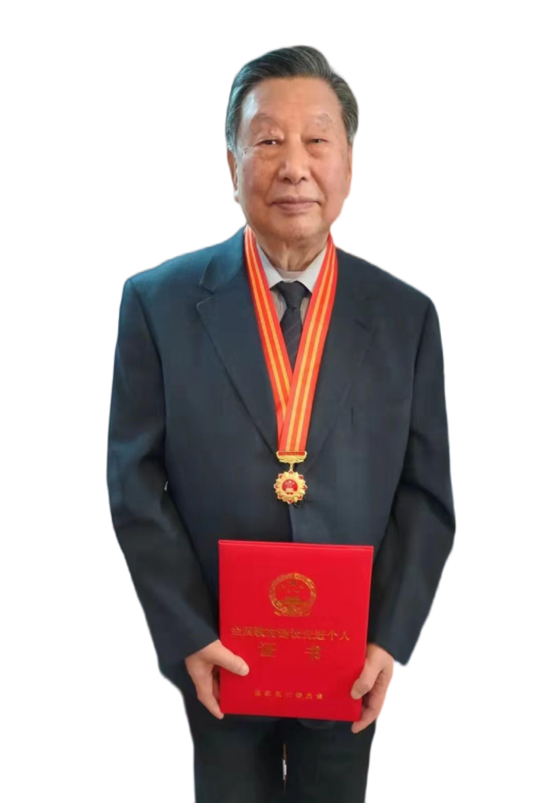

近日,教育部公示了首届全国教材建设奖奖励名单,我校寿绍文教授喜获全国教材建设先进个人。全国教材建设奖由国家教材委员会主办、教育部承办,是新中国成立以来首次设立全面覆盖教材建设各领域的专门奖励项目,也是全国教材建设领域的最高奖。该奖项每4年评选一次,首届全国教材建设奖评选工作于2020年启动。

本次教材奖经过各地和有关部门初评推荐,共有3273种教材入围全国优秀教材国家评审,196个候选集体、389名候选个人入围全国教材建设先进集体、先进个人国家评审,涵盖基础教育、职业教育和高等教育全领域,奖项设置总数比国家级教学成果奖总数少,获奖难度与国家级教学成果奖基本一致。经各奖项国家评审委员会组织相关领域专家进行严格的网上评审和会议评审,我校寿绍文教授突出重围,进入首届全国教材建设奖先进个人奖励名单。

此次获奖,不仅表彰了寿绍文教授主编的天气学和中尺度气象学等系列教材对我校大气科学学科课程建设作出的卓越贡献,同时也彰显了我校六十余年来在人才培养模式实践和双一流大学建设中所取得的丰硕成果。

附:寿绍文教授事迹

踔厉奋发奏华章 笃行不怠创一流

——记首届“全国教材建设先进个人”奖获得者寿绍文教授

寿绍文教授1963年毕业于北京大学,正值我校新建不久即来校工作,六十多年来亲身经历和见证了我校从初创到发展成全国重点大学以及到现今成为双一流建设大学的光辉发展历程。在漫长的岁月中他作为一名一线教师几十年如一日地长期从事大气科学的研究和本科生、研究生、留学生、进修生课程的教学及论文指导工作,并担任过天气学教研室主任、气象系副主任等主管教学的基层领导职务。作为访问学者他曾在瑞典及美国多所大学访问和科研,参加过美国PRESTORM等科学试验,并曾应邀赴印尼、莫桑比克等国和澳门特区讲学,多次应邀在复旦大学等高校和研究院所及气象台站讲学,多次承担南信大国际教育学院、WMO区域培训中心教学任务;曾受聘担任过中国气象学会航空航天气象委员会委员,武汉暴雨研究所第一届学术委员会委员,中央气象台预报员团队指导专家,江苏省气象局“名师导航”专家等社会兼职。他工作勤奋,承担过十余项国家自然科学基金项目和国家攻关项目等科研任务,指导过一百二十余名研究生,发表过二百余篇论文,编著出版过《中尺度大气动力学》、《中尺度气象学》、《天气学》、《天气学原理和方法》、《天气学基本原理》、《中国天气概论》、《天气学分析》、《现代天气学方法》、《气象科技英语教程》、《中尺度气象学研究》、《Introduction to Mesoscale Meteorology》、《Synoptic Meteorology-Fundamentals of Weather Analysis and Forecasting》和《An Introduction to the Weather of China》等十余部中、英文著作和教材,曾荣获国家级教学成果奖一等奖、国家气象局科技进步一等奖和三等奖, 江苏省教学成果一等奖等奖励,获国务院政府特殊津贴专家等荣誉。

寿绍文教授一生与气象结缘,自诩为“气象人生”,其多年从事研究和教学的天气学和中尺度气象学等学科是研究天气变化规律和天气分析与预报方法的科学,是大气科学主要分支之一,具有极为重要的应用价值和科学意义。天气学从上世纪20年代初和40年代,在挪威学派和芝加哥学派分别建立了锋面气旋理论和大气长波理论两个重要里程碑后,已经逐渐发展为具有成熟理论和方法的现代学科,其主要研究对象是大气中的大尺度天气系统及其时空演变规律,它是短期(0~3 d)和中期(3~7 d)天气预报主要的理论基础。然而自上世纪50、60年代起,特别是到了70、80年代以后,气象学家们通过对大量的雷达、卫星、自动气象站网等现代大气探测资料的细致分析和研究,愈来愈深入认识到大气中的中小尺度天气系统的存在及其作为许多严重灾害天气的直接制造者和载体的重要作用。所谓大尺度环流“筑台”,中小尺度系统“演出”各种强烈天气,已成人们共识,因此作为天气学的一个重要分支的“中尺度气象学”便应运而生,并迅速发展成为一门内容丰富、理论创新、体系臻善、具有一定独立性的现代学科。中尺度气象学是研究中尺度天气系统及与其相联系的严重灾害性天气(如雷暴、暴雨、冰雹、龙卷、下击暴流等)特征及发生发展规律的学科,它是各种严重灾害天气和高影响天气的短期预报、甚短期预报(0~12 h)和临近预报(0~2 h)的理论基础,它是当今大气科学中最具重要意义和最有生机和活力及最富有挑战性的研究领域之一。

天气学和中尺度气象学等学科是气象和其他相关专业学生最重要的专业课程之一。现代天气学(包括大尺度天气学和中尺度气象学等)是一个内容极为丰富的巨大的理论、知识和技能体系,在教学中必须有多门课程和成套教材循序渐进地有机配合才能有效地适应需要。多年来,寿绍文教授等通过不断的科研和教学实践,针对教学需要的多样性,已经逐步形成了上述关于现代天气学理论与实践的成套教材,广泛地满足了气象专业及其他相关专业的现代天气学课程教学的需要。寿绍文教授等通过科研、教学实践和经验的总结,突破了专业课程之间的固有界限,构建了现代天气学的课程体系,具有开创性的意义。同时,寿绍文教授在所承担的天气学及中尺度气象学等课程的教学中,充分考虑到了当今各种学科的综合、交叉、渗透的发展趋势,在教学内容上不断更新,与时俱进地引进新理论、新方法、新技术、新资料、新思想,在教学中不仅能帮助学生深刻理解学科的基本原理,而且能够十分注重对学生的实践能力和科学研究素养的培养。其所编教材的每一章后都有归纳总结、复习思考、参考文献,以帮助学生掌握基本概念、理论要点、突破难点、促进思考、扩大视野,并将启发性教学贯穿于整个教学过程之中,具有鲜明特色。

经过长期的教学与科研实践,寿绍文教授等完成了大气科学人才培养模式中的核心课程“天气学”和“中尺度气象学”等的系列教材建设。他们所编著的系列教材已由气象出版社和高等教育出版社出版,其中英文版教材由气象出版社和德国施普林格出版社联合出版,成为了我国自编的第一本英文版的“天气学”和“中尺度气象学”教材,并在全世界广为发行传播。以上教材得到了国内外同行的高度评价,很多被遴选为国家级精品教材、国家级规划教材、教育部推荐的研究生适用教材和江苏省精品教材、重点教材等,并被中国气象局选定为全国气象部门业务培训和竞赛的指定参考书。寿绍文教授多次受邀到复旦大学等高校、院所和到外国讲授中尺度气象学等课程也都是以这些教材为基本参考书。

学科建设是学校发展的基石,而教材建设则是学科建设的重要环节,也是一项十分艰巨的任务。寿绍文教授等热爱气象教育事业,他们从学校创业初期便开始就关注教材建设,并从此铭记初心,踔厉奋发,笃行不怠,在学校各级领导和校内外学界前辈、著名专家、同行、同事、学生的热情关心、鼓励、支持和帮助下,孜孜不倦地努力工作,克服各种困难,出色地完成了任务,为我校双一流学科建设做出了重要贡献。

莫道桑榆晚,为霞尚满天,夕阳美而红,温馨又从容。寿绍文教授虽然已经退休多年,却至今耄耋之年仍经常在线上、线下讲课不歇,并且笔耕不辍,不断完善和修订其出版的教材,继续为我国大气科学教育事业做出贡献。此次适逢全国教材建设奖的设立与颁奖,首届“全国教材建设先进个人” 对寿绍文教授来说是实至名归,这项荣誉也将激励年青教师在大气科学的学科建设事业上不断前行。

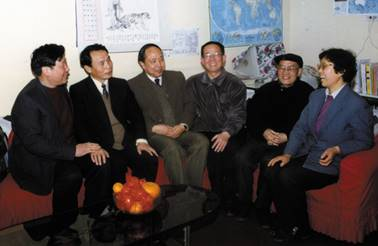

1997年3月,时任中国气象局党组书记、局长温克刚(左二)及时任校领导(党委书记、校长)看望我校教师寿绍文(左一)、励申申(右一)夫妇